-

世界茶港福州的历史兴衰与武夷

世界茶港福州的历史兴衰与武夷

可惜,好景不常。维持了20多年的繁荣后,进入19世纪80年代,随着印度、锡兰、日本新产茶国的兴起,华茶荣光日渐黯淡,福州港的国际地位也因之遭受冲击。另外,由于制...

-

武夷山茶叶的流动与历史

武夷茶叶流动的背后实际上是行走于茶产区的僧、俗、官、商、绅、传教士等各色人群在茶叶商贸网络中的横向流动和在帝国层级政治结构中的纵向流动。17世纪中期至19世纪4...

-

域外的武夷茶

而在茶叶流动链条上的另一端,17~19世纪初的中国福建省的崇安县,无论是在青/岩茶的原产地武夷山风景区内,还是在红茶的原产地桐木,海外市场对武夷茶的追捧都深刻影...

-

神话与地方志中的武夷山

《武夷山志》作为一个文本,经过了当地文人(董天工及山志中收录的诸多文赋的作者)的搜集、裁剪、资料选择与编排书写,成为一种具有社会功能与目的之社会记忆。最后,因为...

-

茶籽砺的传说

五天后赶集他就拿到街上去买东西,结果谁都找不开。他不知道那是黄金,很苦的人哪里见过黄金。他拿到街上买东西,没有人能够卖给他,都说找不开,告诉他这个要拿到崇安那个...

-

国家政权在闽北乡村社会的建构

由此而产生的利益争夺也变得更加激烈而复杂。围绕着茶山的产权归属及每年春茶时是否应向地方政府交纳捐税,崇安县的僧道、乡绅、吏役及基层政府官员之间展开了一系列的讼案...

-

武夷岩茶的寺产与公产之争史考

除了马头岩、天游岩、碧霄洞三岩以外,查阅民国期间的资料可发现,此一时期内,武夷山的僧道们与崇安县地方财务委员会或乡镇权力机构的庙产纠纷屡屡见于档案。本节试图通过...

-

武夷茶在俄罗斯传播的三个阶段

中国茶叶在俄国的传播历经了由沙皇、贵族到普通民众,由神奇药物、奢侈品到日常饮品,由权力象征、身体美学到平衡饮食结构的不同功能变化,最终由一种神话、传说成为中俄贸...

-

中国晋商与中俄茶叶贸易

茶叶与晋商之间实际上乃是客体与本体、物质性与人的特性之间的一种互相形塑的过程。在前现代交通不发达的背景下,诸如茶叶、丝绸、香料这样的奢侈品的全球性贸易,都是获利...

-

闽北的水系网络

建溪和富屯溪是闽江最主要的两条支流,两溪在南平汇合而成闽江。溯建溪而上有其上游的崇阳溪等大小支流,可达建瓯、建阳、崇安(今武夷山市)、浦城等县;溯富屯溪干流而上...

-

闽北山区的地理生态与环境

从整个福建省的地形特征来看,大致可分为闽南的海区和闽北的山区两大部分,“摘山”与“煮海”自古以来就是福建省的两大经济来源。在宋代时,包括武夷茶在内的建茶即闻名天...

-

区域社会史视野中的闽北乡族社

徐晓望依据方志、文集等资料的记载,从山区商品经济的发展、山区商业性农业的发展和山区乡村工业的发展等几个方面,探讨了明清时期闽浙赣边区山区经济的发展趋势和历史地位...

-

近代福建茶叶贸易中的“武夷茶

18世纪以降到19世纪末,大规模的中西茶叶贸易可分为海路贸易与陆路贸易两条线路:海路贸易的主要消费市场是西欧与北美,陆路贸易以俄国市场为主。对近代福建省茶叶贸易...

-

民国时期崇安县开庄设厂的茶商

闽南籍的茶商之所以能在众多的茶商中脱颖而出,与武夷山中大部分寺僧同为闽南籍有很大关系。从语言特征的角度来看,语言(或者方言)从来就不仅仅限于单纯的交流问题,它从...

-

闽南僧与“下府茶帮”的兴起

以闽南方言为准的茶商,包括漳泉所属各县及旅居潮汕的闽南茶商,称下府帮,代表性茶庄有集泉、奇苑、泉苑等;以潮汕方言为准的茶商,名潮汕帮,代表性茶庄有兴记、瑞兴等;...

-

茶僧、茶农茶产之争与武夷山社

值得注意的是,武夷山的僧人很多都是闽南籍,清初闽南教徒开始迁入武夷山修持,武夷山的岩茶(即乌龙茶),主要由闽南僧人所管寺庙所有。这些闽南籍的僧人很多都是培植茶树...

-

武夷茶话

武夷茶话

无论如何,大红袍极品是亲口品尝过了,也就不虚武夷之行。何况,经赵大炎先生的点化,明白了武夷岩茶的种种妙处,从此系上对武夷茗茶的一缕情丝,由茶客到品茗高士的升华便...

-

福建茶历史的辉煌

福建茶历史的辉煌

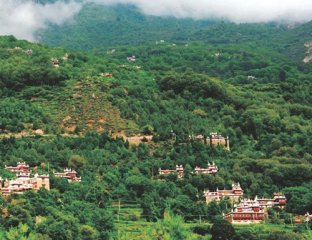

福建的地貌形似一片肥硕的茶叶,境内多山。一面是北上,但武夷山脉宛若一道天然屏障,一定程度上阻碍了福建与中原的交流;另一面是沿闽江顺流而下,到达闽东南沿海,再通往...

-

万里茶路、通仙庵、传说、仪式

万里茶路、通仙庵、传说、仪式

“清初本县茶市在下梅、星村,道、咸间下梅废而赤石兴。”据说昔日的赤石(有青茶号60余家),星村(有红茶号50余家),茶庄林立,茶商云集,茶香飘荡,往来船只络绎不...

-

白云禅寺与大红袍的历史渊源

白云禅寺与大红袍的历史渊源

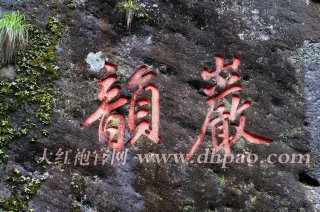

在武夷山,茶的踪迹,和山水的走向,和人文的脉络几乎重合。茶因山水而来,更因三花并蒂、三教同山之奇观,生出诸多不同的香气。 千载儒释道 万古山水茶这两句中,茶是最...